|

古人的夜生活怎么过时间:2017-03-12 以前没有电,农民和小贩们都是日出而作,日落而息,但有点闲钱或有想法的人却不愿早早睡觉。没有电视看,没有手机刷,可怎么消遣呢? 先看看室外的玩乐。古人常用一个词叫“夜游”,按字面义就真的是夜里出去游玩,但黑灯瞎火的拿什么玩呢,又玩什么呢?关于这个词,最有名的是东汉古诗十九首里的“生年不满百,常怀千岁忧。昼短苦夜长,何不秉烛游!为乐当及时,何能待来兹?愚者爱惜费,但为后世嗤。 仙人王子乔,难可与等期。”汉代选拔人才用的是察举制,游宦之风大盛,下层文人只有多出去跑跑,结识权贵,遇到赏识方能飞黄腾达。到了东汉末年,门阀士族控制了乡闾舆论,底层文人的路子大大受阻,这些离乡背井的游子大部分命运飘蓬,一时间悲观心态弥漫,这些很有想法的知识分子萌生了得过且过,得快乐时且快乐的念头。文人毕竟是文人,消遣的方式要舒服,要风雅,不能掌控命运,总能决定怎么玩吧?秉烛游,就是手里拿着烛火在市肆上,或借宿的人家的庭院里走动,也算是散步,也算是观景。

然而这烛火是什么,也值得考究。秦代以前有一种大火炬叫烛,是用松苇竹麻绑在一起,灌浸满膏脂,点火燃烧。《周礼.秋官》写的“共坟烛庭燎”,坟烛就是大火炬,放在门外叫大烛,放在庭院里烧就是庭燎,都是用来照明的,但这种大烛火可没法拿着走。秦代以后出现了灯,刘邦打到咸阳宫里时,看到了一种令人惊艳的灯叫青玉五枝灯,灯身是雕刻得精致的蟠螭龙,嘴是灯口,点燃后光照得鳞甲栩栩如生,仿佛在呼吸,身体在微微地动,非常神奇。这个灯是做到极致了。到了汉代,民间也有会做灯的巧匠,记载有一个叫丁缓的人,能做花纹繁复的灯,上有五龙五凤,杂以莲藕芙蓉,想想就很漂亮。能拿着走的,多半是这种灯。《事物原始》里写“灯笼一名篝烛,燃于内,光映于外,以引人步”,这就描写出灯笼的形态了,和现在的灯笼结构一样。不过,汉代的烛也可能是蜡烛,有记载“寒食禁火日,赐侯家蜡烛”。但拿着蜡烛走不太方便,烛油滴到手上可不好受,再说游子都是贫寒士子,蜡烛这样可以赏赐的东西,往往是贡品,用动物油脂做成,制作工艺繁复,成本不低,随便拿出去玩,恐怕没有这个财力。个人意见是,诗里拿出去夜游的可能是灯,也可能是火炬,蜡烛几乎不可能。 (东汉连枝灯)

宋代马麟有“秉烛夜游图”一幅,取景甚妙,夜空留白和亭廊的安排,有台榭月夜图的格调,因为灯火从屋内透出,画面不再宁静,屋内屋外都有衣冠人物优游走动,院子里放着几架烛台,温暖,优裕。

夜游的工具大致清楚了,再看夜生活如何发展。到了建安时代,政治理想高扬,文人精神一振,悲观变成理想主义的慷慨悲凉。夜游还是有的,曹植诗曰:“清夜游西园,飞盖相追随。明月澄清影,列宿正参差。”这是贵族享乐,有私密性和可行性,可以参考顾恺之画的洛神赋,里面的曹子建正是一副惘然清思的样子。他在西园徘徊的时候,也该是如此步履雍容、体格优雅了。那是一个好时代,人物健美风流,月色光可鉴人,西园,也作为一个标志性的风物流传下来,为后代笔记诗文征引。 到了南北朝时期,庾信的《对烛赋》写道:“晚星没,芳芜歇,还持照夜游,讵减西园月。”那时他正沉醉于轻艳流荡的宫体,皇家的富贵生活和君臣唱和,营造出无边的风月。等他去了西魏乃至北周,受了蹉跎,则失去了夜游的兴致,只在诗文中嗟呀怀念,沉郁怨愤了下半辈子。风雅此时变为一种情结,有之,则不珍惜,没有,已经痛感回首无望了。譬如靡声绯色的南唐,板桥杂记里的秦淮河畔,或是繁华落尽、打下张爱玲印记的旧上海,那是诞生于风流,结束在风流中的生活,爬着生活的虱子,裹着现实的脓血。 (洛神赋图)

贵族之外,老百姓也要夜生活的。节日里,最为热闹。唐代苏味道诗云:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆秾李,行歌尽落梅。”唐代韦述《两京新记》写:“正月十五日夜,敕金吾弛禁,前后各一日以看灯。”这是欢天喜地、火红热烈的出游,是民俗,是每个时代最值得记念的情景,什么是生活,什么是文化,生活得精致了,就是文化的肇始,民俗固定下来,就成为某种文化的元素。生活不是别的,只是细节,一点点积累出来的真实细节。 不管哪朝,老百姓都要逛夜市,只是古代往往有宵禁,这个除外。唐代冯贽记载“萧余上元夜于宣阳里酒盘下得一物,如人眼睛,其体类美石,光彩射人。余夜游市肆,闲置掌中,每行黑暗衢巷,随身光明,三尺毫末可鉴。”这个人竟然带着夜明珠游夜市,太潇洒了。根据节气不同,士子们也形成了比较固定的玩乐习惯,宋人吴自牧记载:“诗人才子,遇此景则以腊雪煎茶,吟诗咏曲,更唱迭和。或遇晴明,则邀朋约友,夜游天街,观舞队以预赏无夕。”要说雅玩,文人的花样肯定是比较出众的。 还是得说说宵禁,这是治安管理条例,如果夜游神太多,危害公共安全就不好了。宵禁历代都有,而且时有时无,举个例子,明代黄佐所记的《泰泉乡礼》里,关于治安有这么一条:“保内常禁宵行夜游,每一更三点禁人行。各于闾巷之间设为鹿角之类,以断行路。仍击木柝以传更。及五更三点放人行,即除去之。其有行旅止宿者,除执节公使及官使、或公差有明文者不察外,如国有大故,遥闻寇戎大丧,恐有奸非,则令合守闾巷。如有过客异常,虽单骑孤囊,或为僧道服饰,变诈多端,务使人不疑者,决是盗贼,量行擒捕,送官惩治。若无干碍之人偶来宿歇,则道之出境;或染疾病,共养视之。”宵禁保护的是国家安全,犯禁的人该抓抓,不含糊。但对于落单的行旅人,生病的投奔客,又很人性化,让歇个脚,给治治病。一个适合老百姓夜游取乐的国度,必然在管理上井然有序,没有后顾之忧,大明王朝是好样的。

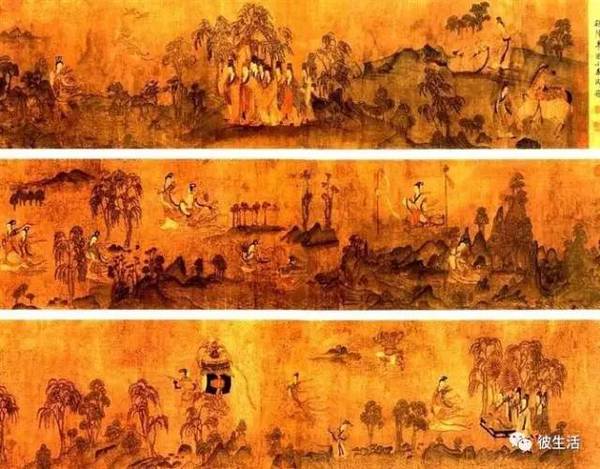

再说说室内。房子里的娱乐,那就是吃喝观戏了。吃是筵席,观是歌舞说唱,戏就是各种棋类。筵席白天吃晚上吃都差不多,晚上是要用烛火的,不赘述了,而夜宴是违反自然规律的取乐,根据心理学这是一种微妙的自残快感,有异样的美。自从有灯烛照明,古人不但喜欢夜宴,还动辄通宵达旦,宋人有宫词“长信宫中侍宴来,玉颜偏映夜光杯。银筝弹罢霓裳曲,又报西宫侍女催”,有美人,也有音乐,很爽。夜里摆筵席的例子很多,吴文英写“绣屋秦筝,傍海棠偏爱,夜深开宴”,应该算是宵夜了。北宋有位华原郡王叫赵允良,他的生物钟就跟猫一样,白天睡觉,晚上工作处理家事,吃喝拉撒都在晚上,点着灯烛闹一晚上,到了白天又酣睡,这大约是基因的问题。宰相寇准是廉官,但少年富贵的时候,关于夜宴也未能免俗,甚至更浪费,点一晚上的蜡烛,家里一地蜡烛油,这可比油灯贵,旁人看了都心疼。 夜宴最有名的是《韩熙载夜宴图》,韩熙载是南唐名臣,当时皇帝是李煜,对北方来的人有偏见,韩熙载害怕,就招了一大班子歌舞伎,每晚摆筵席享乐,顾闳中画这幅图的时候,是韩熙载不太快活的时期。但目前我们能看到的图,据考证很可能不是顾闳中画的,风格颇似南宋画院的画手,宋人很喜欢临摹前作,尤其夜宴图被南宋人临摹得尤其多,也许他们觉得自己偏安一隅的境况太像当年的南唐了,醉生梦死,于伤情处求欢,和宋词愁惨清怨的整体面貌很吻合。夜宴图里,艺伎们弹琴、跳舞、清吹,即使大家都不说话,各想各自的小九九,也不会冷场。画中有罗汉床,屏风,椅子,酒案,案上有碟子盘子装的精致小菜,酒壶,酒盅,五代时人(或者宋人)生活的精致可见一斑。 (韩熙载夜宴图)

晚上除了吃饭,也会玩点游戏,古人除了没有电视电脑和手机,什么都玩,围棋象棋,丢骰子赌博,斗蟋蟀,变魔术,说相声,这些白天也可以玩,只要有光,一切不成问题,关键是有趣。但是说到具体哪种游戏,实在都可以单独开出数篇来,也不详述了。 (博戏模型明器 彩绘木雕,高28—29厘米,1972年甘肃武威磨嘴子第48号汉墓出土)

【薇风兰影,“志”系列撰稿人。彼生活公众号(bishenghuo114)专稿 】 |