|

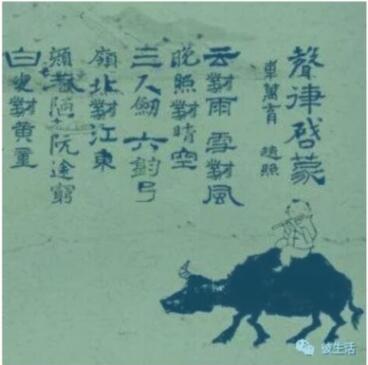

你知道吗?传统文化的这两点,正在教育中消失时间:2017-03-14 1 诗词大会的节目红了整整一个春节,大家都爱上诗了,因为它美,读起来好听。可你是否注意到,传统诗词的音韵之美是怎么来的? 我要提到一本叫《声律启蒙》的书,它是一本诗词规律成熟的产物,是由几千年我们美丽的诗词总结出的优美音韵、格律,比如“云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。”既有朗诵的音乐之美,又有风物的描写,又比如“颜巷陋,阮途穷,冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。”,有着颜回穷困不改志向的典故,阮籍坐车痛哭而返的小故事,还有地理名词,以及日常俚语,这本发蒙读物是给古典诗词入门的小朋友或成人的,虽然含意浅近,但却是古代诗词和文化精华的总结,读完它,小朋友可以被这些琅琅上口的韵文迷住,了解了意思,又能产生对它背后那个博大的中国文化背景的向往。

其实,比起70后和80后一代,现在国学教育的普及已经大大提高了,幼儿园和小学开始背诵《弟子规》、《三字经》、《唐诗三百首》,《大学》,《中庸》,《朱子家训》出现在课外书目里,还有的小学让一年级孩子集体学习《三国演义》原文。 但是,它们总是随意地出现在课外书目中,系统性和考核性远远不足以跟第二门语言“英语”媲美。比如,后者要逐单元地学习、考试,前者不需要考试。其中,更难看到传统声韵的阅读任务,这个我认为才是重中之重。而我自己,则是大学后才知道有这么一类发蒙读物的。 诗词大会作为节目火了,但诗词的核心并没有被强调出来,那就是声韵之美。从明朝开始,私塾教育就编辑了这种声律总结的发蒙书,比如《训蒙骈句》等,因为孩子粗粗背几十首经典唐诗,脑子里记住的都是个案,语文教学也没有着重在音韵上,汉语独特的声调美没有被强调,反而是意义的传达放在了首位,比如,“这首诗描写了……表达了……”,读完之后,记住的只是一个情景,一个故事,善感的孩子可能会记住一种意境,但形式上的精华被忽略了。

为什么形式上的精华这么重要呢?大家都知道,中国古典诗词已经没落了,今天的我们,只是把先人的文辞拿来领略一番,增加点言谈上的“包袱”,没有人再把它们作为语言的主体和载体使用。西方人的诗歌是一直延续下来的,以英语诗为例,他们的音调在六百年前固定,诗歌几经嬗变,但字母的基础音韵没变,从歌颂田园、英雄,到歌颂个人,私人抒情,英语诗的大体面貌没变,变的是表达的主旨和细节,比如莎士比亚写的十四行诗歌,和二十世纪的托马斯.休姆相比,音韵和语句没有出现重大断裂。后来的浪漫派、唯美派,和现代诗歌,只是促进了英语诗向现代语境转化。 我们的古典诗歌和现代诗相比,就是一个断层,现代诗最大的困惑就是,失去了古典诗歌的音韵之美,不好的作品看起来就是分行散文,读起来也不好听。这也导致,汉语现代诗越来越小众,私人化,呓语化,因为形式上不美,内容也晦涩,没有格律的约束,自造的语义大行其道,传播性差,普通大众根本不感兴趣嘛! 没有音韵的训练和传承,中国人不要说再继续写诗了,背下来的古诗,也只能作为小众的兴趣而存在。而我以为,既然汉语这些方块字没变,那么几千年总结出来的规律也不会轻易变,丢了它,语言之美就是无根之水,连语言都糙了,这个意义的载体都堕落了,传统文化又怎么传承呢?

戏腔是千锤百炼的,早年间没有流行音乐之前,它们就是流行音乐,拥有大批粉丝,因为粉丝耐心足,技术素养好,不但能坐在那里听一个小时以上,还能评头论足,甚至自己唱。 想起一首诗:从前的日光很慢/车,马,邮件都慢/一个问候,要等上好多天/从前的月光很慢/有点闲,有点懒 在一杯茶里消磨整个黄昏/在半个梦里看星星满天……

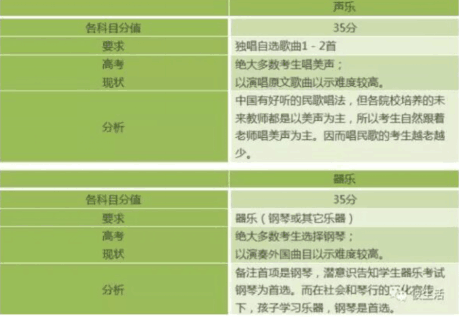

好美……但是,不是这个原因。以前我也以为,是快节奏的生活造成的,音乐太慢,而时间太快。但如果关注戏迷这个群体能发现,现在还是有不少年轻人听戏,有自己的偶像,自己还能学唱,这部分人集中在梨园世家,或者有戏曲环境的地方,有亲朋好友沾边的,比如江浙一带,小百花和南越附近,福建泉州附近戏曲团活跃的地方,比如武汉这边昙华林路附近常有汉剧团来演出,常能聚集一条街的人,都容易带出戏迷。 可是,怎么说也还是太小众了。 究其原因,教育忽略了这块。东方瑜老师就指出了这一点,“几十年来制定的三项科目:视唱听音、声乐、器乐,基本上以西方音乐为主。中国的本土音乐、特别是戏曲文化无法与考试接轨,这也导致中国大批音乐教育类人才将传统戏曲束之高阁,渐行渐远。这也导致在义务教育阶段,这批音乐教育工作者没有兴趣投入到戏曲的传承工作,戏曲的传播渠道越来越小。” 看一下东方瑜老师所列举的条目和分析:

我喜欢听戏,虽然不是所有剧种都爱,但能体会到它们逐渐式微的普遍趋势。现在有家长会给小孩听戏吗?会有年轻人主动买票听戏吗?大家偶尔带去剧院,看的一定也是话剧音乐剧等。 有一次,某个剧种来武汉表演,我打电话问怎么买票,没说是谁买,客服小美女声音清脆,热情积极,立刻问,家里老人是多大年纪的?尽量给他买中间的,靠前排看得清楚一些。我说,啊?是我自己看啊。对方不由笑起来,我也笑了,问,是不是很奇怪?小姑娘说,是呀,年轻人看这个的不算太多,不过这出戏确实很经典blabla…… 当然,后面的话自然可理解是打广告,这并不重要......

实际上,传统文化是一艘巨大的沉没之轮,这不是危言耸听,它们在生活中实际消失的点,就我看来是不能用点来数的。首先,语言之轮的沉没,是意义的丧失,尽管我们用了西方的语法和意义来填补,但自身已经让位太多。继而在整个文化上,也站不住脚了,主体退失(儒学等),那么衣食住行和娱乐,自然也要让渡,这也就成了一句诗:生活过着过着,就过成了别人的样子。 茫茫大千世界上,我们要有一个物质的家,也要有一个精神的家,还有,这个家里的亲人们。 (薇风兰影,“志”系列撰稿人)

|